野球肘の治療について|お子さんの将来に影響が出るかも?

こんにちは。

joyplus.鍼灸整骨院の山内です。

今回は「野球肘」について詳しくお話ししてきます。

「子供が投球をした時に肘に痛みあると言っている」

「練習後から肘の内側に痛みが出てくる」

「肘に痛みがあるが練習がなかなか休めない」

子供がこんな事を言ってきたら気をつけた方が良い!

野球肘は比較的よく聞く言葉ではありますが、

実はすごく怖い病態でもあり放っておくと手術や今後の野球人生に大きく影響が出る可能性もあります。

今回は野球肘の怖さと早期発見・予防する方法をご紹介していきたいと思います。

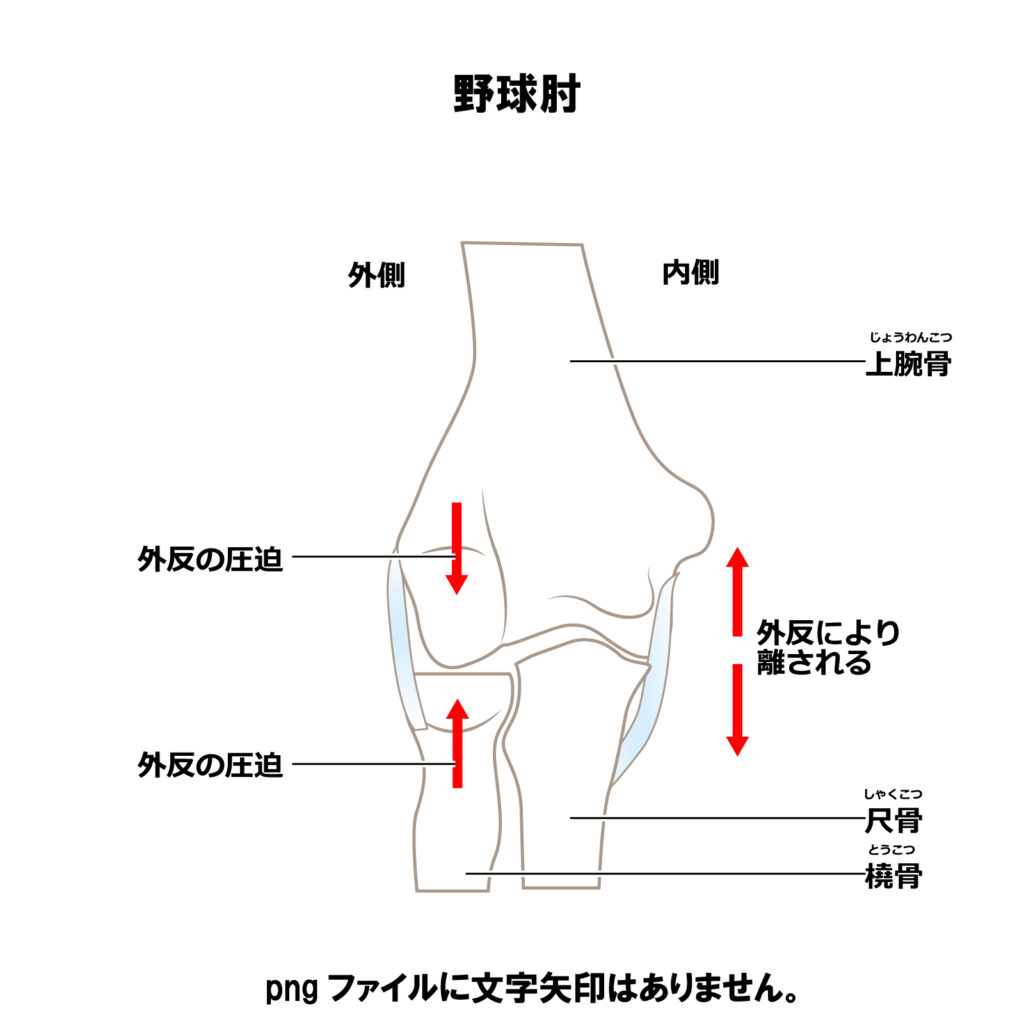

野球肘が起こる箇所と原因について

野球をしているとよく聞く言葉だと思いますが『投球動作の繰り返しによって肘関節に起こる障害』の総称です。

野球肘の障害には、主に内側型、外側型、後側型の3種類があります。それぞれ、損傷した組織の位置によって区別されます。

内側と外側の野球肘障害は、成長期に最も多く見られ,これらの肘の障害は野球の投球動作の繰り返しによって引き起こされます。

肘の内側の痛みについて

上腕骨内側上顆障害(リトルリーガー肘)は、成長期の子供の肘関節の内側にある骨端線(骨になる軟骨)が、

通常の骨よりも未熟であることを特徴とする障害です。

姿勢の悪さや投げすぎなどにより、外反と呼ばれる肘の内側に継続的に負荷がかかることで、

靭帯や筋肉が付着している骨や軟骨が牽引され、炎症や軟骨の損傷が起こることで痛みが発生します。

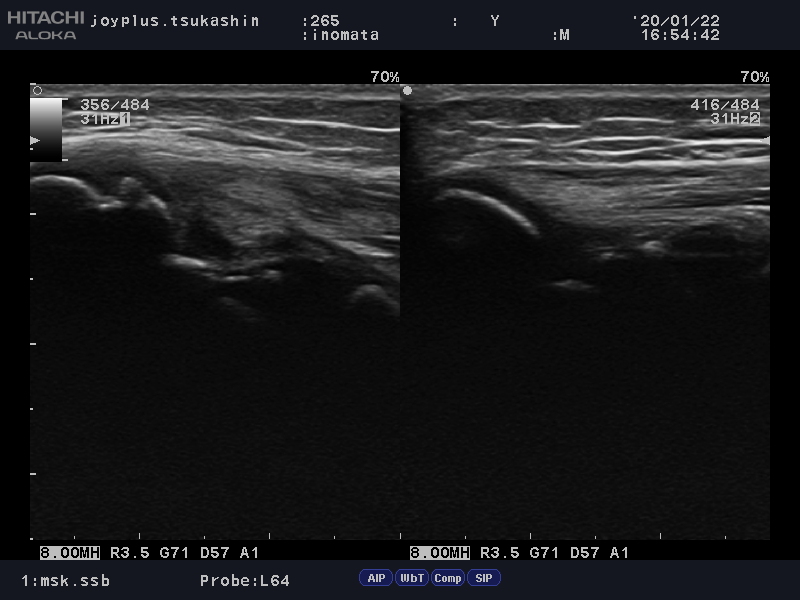

当院での実際のエコー画像(左患側・右健側)

初期症状では投球後や練習後に肘の内側部(骨の出っぱり部分)に痛みが出現しますが数時間でおさまります。

そのうち症状が悪化すれば痛みが治りにくくなり打撃時や日常生活でも痛みが出現することもあります。

少年野球選手の20%に見られるという報告されています。

肘の外側の痛みについて

離断性骨軟骨炎(りだんせいこつなんこつえん:別名 上腕骨小頭障害)

離断性骨軟骨炎は、投球障害の中で最も重症化しやすい疾患です。損傷したり、重症化すると、

関節軟骨の一部が剥がれて関節ねずみとなることがあります。

※関節ねずみ症は、関節に骨や軟骨の破片が見られる病気です。

症状が悪化してから気づくことが多く、肘の痛みや肘の曲げ伸ばしが正常に行えなくなることがあります。

早期発見できれば原則投球禁止で、自覚症状が現れてから手術が必要になることが多いです。

初期段階での発見は難しく、痛くなってからの診察、野球検診と呼ばれる健康診断、肘関節エコー検査などで発見されるケースがほとんどです。

野球肘の原因とは

学童期と中学生・高校生とは原因は異なります。

〈学童期の場合〉

①姿勢不良

成長に伴い姿勢が変化するが正常な姿勢を維持することが困難になり投球時に肩、肘へ負担がかかるとされています。

②柔軟性不足

成長に伴うもの、投球に伴うもの、生活習慣に伴うものと3つに分けることができます。

・成長に伴って急激に身長が伸び筋肉の柔軟性が追いつかなくなる場合

・投球や練習に伴い前腕や肩関節の柔軟性が低下する場合

・スマートフォンなどの普及によりねこ背が原因の場合

〈中学・高校生の場合〉

投球動作に必要な可動域や筋力が低下していると適切なフォームで投球することができずに肩や肘に負担がかかるとされています。

①可動域の改善

肩関節や肘関節など投球動作に必要な可動域を確保することが大切です。

②筋力の発揮

肩甲骨周りや太もも周り体幹など投球時に支えることができることが大切です。

野球肘に見られる危険なサイン

子どもの野球肘の大半は、時間の経過とともに症状が悪化していきます。

病院や整骨院への受診をした時にはすでに遅く、投球を中止せざるを得なくなることがあります。

投球や練習を止めなくてすむように、できるだけ早く発見することが大切です。

お子様が痛みを感じたり、投球ができなくなった場合は、できるだけ早い段階で病院や整骨院を受診してください。

ここからは危険なサインについて紹介していきます。

投球時や打撃時に痛みが伴う

投球時と打撃時に痛みが伴う場合は注意が必要です。

投球時に肘に外的ストレスがかかると、接触している筋肉や靭帯、骨などが損傷し、痛みが発生することがあります。

本当にボールを打つときに肘に痛みを感じるかどうか、気になりますよね。

調査報告によると、骨や軟骨を損傷した選手の7割は痛みを感じないそうです。

しかし、約2割のプレーヤーは痛みを感じるそうです。

報告からあるように打撃時に痛みを感じる場合は内側部の損傷をしている可能性があります。

打撃時に痛みが伴う場合は早期に受診される事をお勧めします。

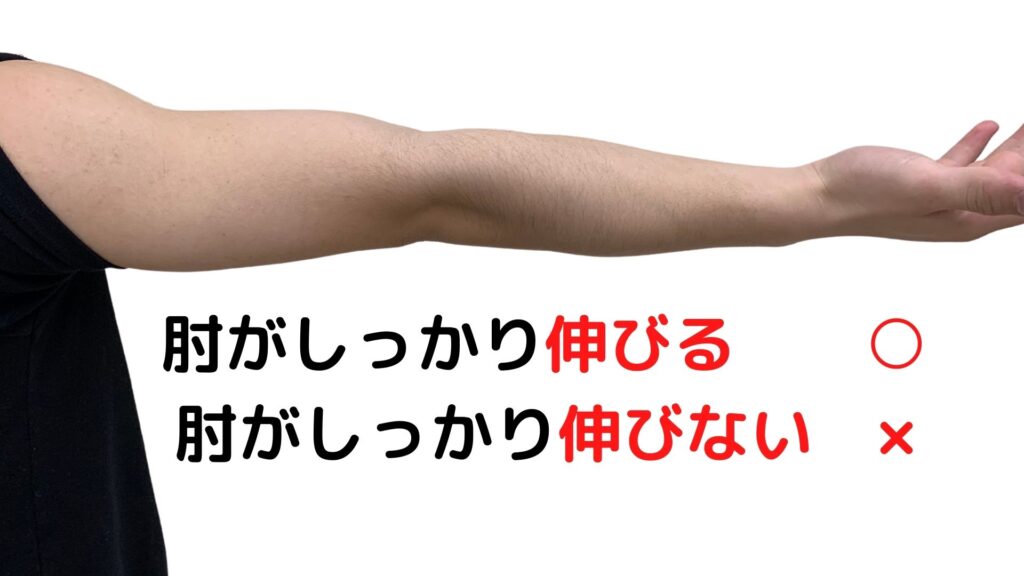

肘が曲がらない・伸びない

『左右で比べた時に肘が曲がりにくくなった。』

『左右で比べた時に肘が伸びにくくなった。』

『肘を曲げると痛みが出る』

『肘を伸ばすと痛みが出る』

【肘が曲がらない・伸びないといけないのか?】

そもそも正常に動かない関節には異常があるということであり、投球時などで負担がかかっていることが症状として現れているということです。

特に上腕骨小頭障害の場合は自覚症状がなく悪化しているケースが多いため肘関節の制限がある場合は気をつけなければなりません。

肘が曲がらない・伸びない選手はもうすでに何らかの問題が発生しているので、投球強度を落とすか、必要に応じて投球を禁止にしましょう。

実は野球肘になりやすいかわかる予測システムがある?

セルフチェックでは早期発見・予防に限界があります。

痛みが生じてから来院される方がほとんどです。しかし、近年、全国的に小学生を対象に野球検診が行われ始めています。

フィジカルチェックや超音波検査などを実施し、早期発見することで子どもたちの未来を守ろうというものです。

個人的には、「投球障害・予測システム」がシンプルで使い勝手が良いのでおすすめです。

https://www.cyber-baseball.jp/category2/prediction/

こちらは、幅広い年代のアスリートのフィジカルチェックをもとに、ケガの予防や意識付けのために開発されたもので、

ケガのリスクがわかるので、定期的に行う事で障害を予防することができます。

日々のセルフケアが野球肘リスクを軽減させることができる

ここまでお読みいただいて、いかがでしたでしょうか。

野球肘は気づかないうちに悪化してしまうということがお分かりいただけたかと思います。

原因の項目でご紹介したように、野球肘は柔軟性や可動域を広げることで予防することができます。

次に、野球肘の予防に関係する関節や筋肉のストレッチや体操をご紹介します。

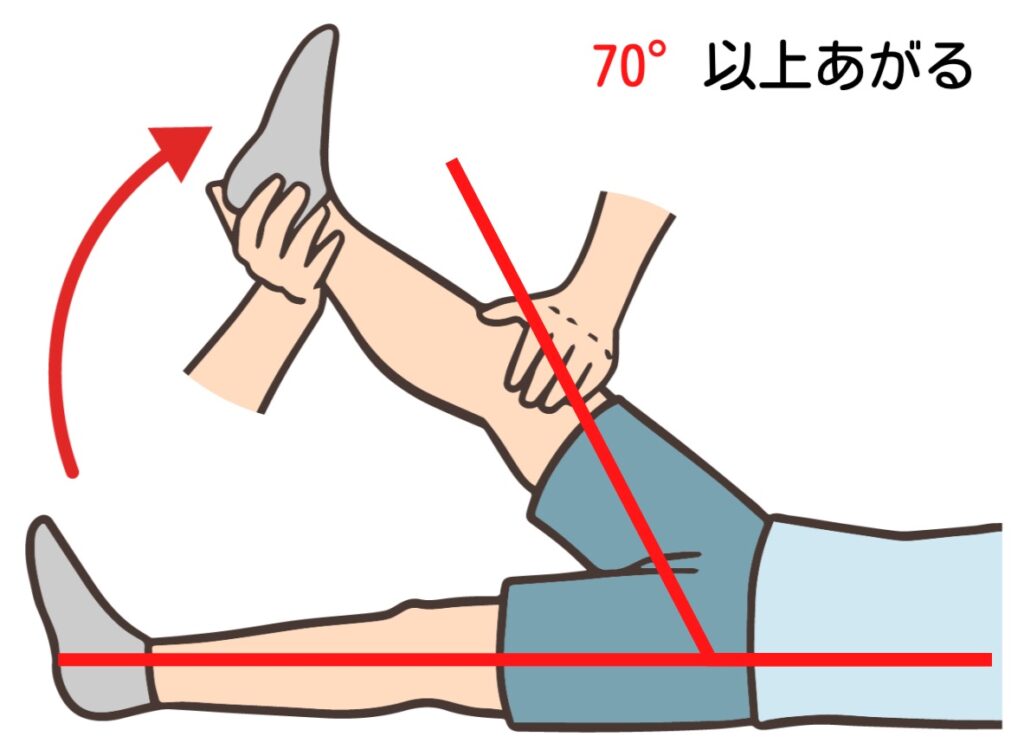

膝を伸ばしたまま、足が上がりますか?

・太もものウラ柔軟性チェック

太もものウラの硬さをみる代表的な柔軟の指標であるこのテスト。

意外と肩や肘の障害との関連は低いのですが、足やひざ、腰の障害との関連は強い項目です。

ある調査では、『70度以下の選手」が腰痛を起こす確率は2.5倍』というデータもあります。

上向きで寝た状態で片足だけ膝を伸ばしたまま上げます。太ももの中心の角度が70度以上であればokです。

左右差がないかもチェックしましょう!

太ももウラのストレッチ方法

また、練習後に自宅でストレッチをしているかが障害の発生と関わっていたとの報告があります。

もちろん、ストレッチをしている選手の方が障害の発生は少ない傾向にありました。

練習中のストレッチだけではなく、しっかり練習後もストレッチを行いましょう!

やっておきたい体幹柔軟性トレーニング

・背中の筋肉の柔軟性チェック

両肘を付けたまま、肘を高くあげていきます。肘の高さが鼻を越せば大丈夫です。

肘が鼻を越えない人は、体幹が硬く肘に負担がかかってしまうと言われています。

肘が鼻まで上がらない選手は1年間に故障する確率が60%というデータもあります。

・体幹柔軟性トレーニング

投げる動作は胸を張る、体を側屈する動作の複合です。

肘が鼻を越えない人は、体幹の側屈ストレッチや胸を張る練習を行いましょう。

①側屈ストレッチ

②胸張りストレッチ

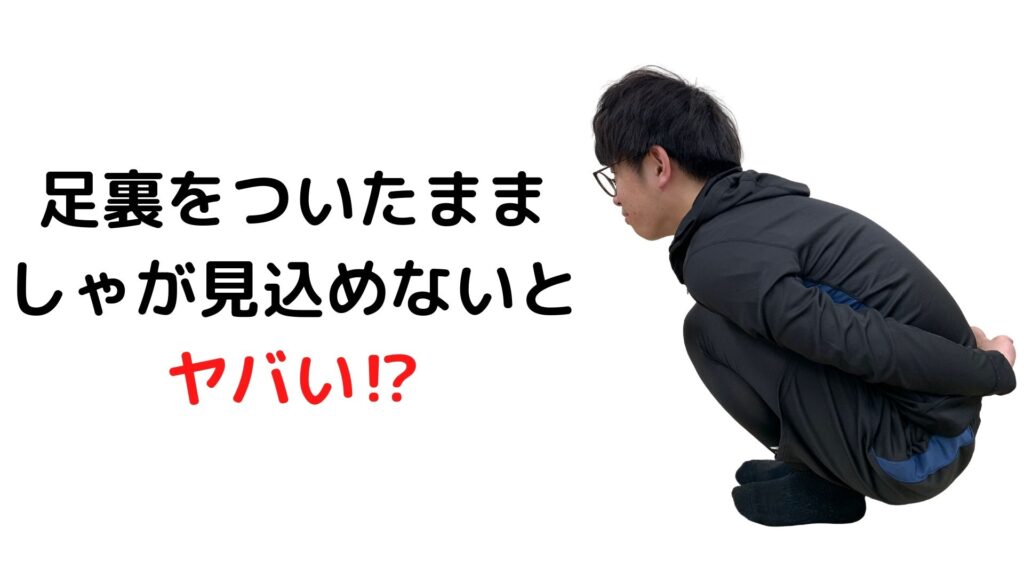

しゃがみ込みができないと痛めやすい!?

少年野球投手を対象に行った調査で、しゃがみ込みができない選手は8割近い確率で投げるときに肩や肘を痛めていたことが分かりました。

・ふくらはぎの柔軟性チェック

早速ですがしゃがみ込みができるか自宅で出来るのでチェックしてみましょう!

かかとを浮かさずにしっかりしゃがみ込めれば合格です。

①難易度低

②難易度中

③難易度高

いかがでしたか?

難易度高の手を後ろに組んでしゃがめる人は、下半身のケガが少ないというデータもあります!

・ふくらはぎのストレッチとトレーニング方法

①足首可動域改善トレーニング

②ふくらはぎストレッチ

ご自宅でできるストレッチ・トレーニングを日頃から行いしっかりとしゃがみ込みができるようになりましょう!

野球肘は予防できる?

野球肘は、姿勢の悪さや柔軟性の問題により、肘や肩に負担がかかることが原因と考えられています。

しかし、日頃から姿勢や柔軟性を保つためのストレッチやトレーニングを行うことで、予防することができます。

お子さんの野球人生のためにも、「投球障害予防システム」や野球検診、整骨院での超音波エコーチェックなどで早期に発見が大切です。

日頃から練習前後のストレッチを忘れずに行ってください

ご質問やご不明な点がございましたら、LINE@やメールにてお気軽にお問い合わせいただければ、できる限りお答えさせていただきます。